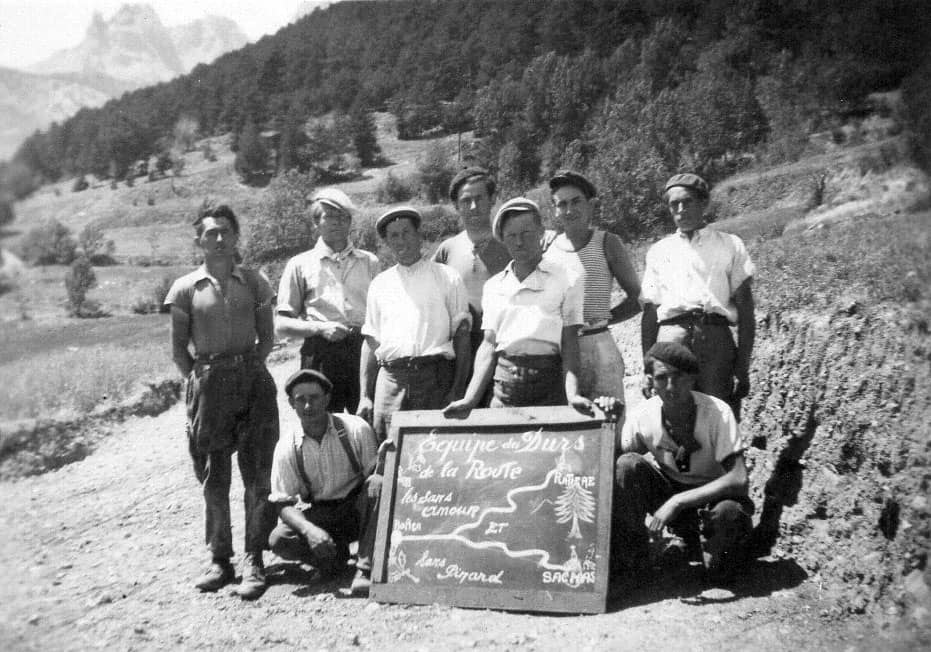

Les activités humaines à Puy-Saint-André et aux alentours

Commerce du bois et déforestation

Durant le XVIIème siècle, le Dauphiné va connaître une période de destruction de sa forêt. L’utilisation massive du bois s’est accélérée à cette période pour plusieurs raisons.

L’augmentation de la population a engendré des besoins plus importants en nourriture ce qui a conduit à une augmentation de la production agricole via l’agrandissement des terrains agricoles. Cet agrandissement s’est fait par défrichage des parcelles de bois.

De plus l’usage des forêts sous forme de pâturage pour les animaux accroissait aussi le déboisement.Mais l’accélération de la déforestation est surtout liée au développement d’industries très gourmandes en énergie (forges, fourneaux, martinets, verrerie) et du commerce (les scieries fournissent les villes et la marine en bois via la Durance).

Enfin un dernier facteur très local a accéléré ce phénomène, l’entretien des troupes à la frontière avec l’Italie (bois de chauffage et surtout de construction de fortifications par Vauban).

Ce déboisement a pour conséquences d’aggraver les effets des phénomènes naturels (avalanches et inondations) et d’augmenter le coût du bois devenu rare (ce qui expliquera l’ouverture des mines).

En 1699 puis en 1725, le Roi ordonne la « réformation des Eaux et Forests de la province de Dauphiné » afin de lutter contre la déforestation.

Il est à noter que dans le Briançonnais, ce phénomène de déboisement reste moins important qu’ailleurs notamment du fait de la protection dont jouissent les forêts communales : Depuis 1322, la communauté du Briançonnais a établi ses propres règlements. Ces embannements (embannement = lieu où il est interdit d'abattre des arbres) permettent la protection des forêts communales, les habitants devant alors s’approvisionner en bois dans les communautés voisines.

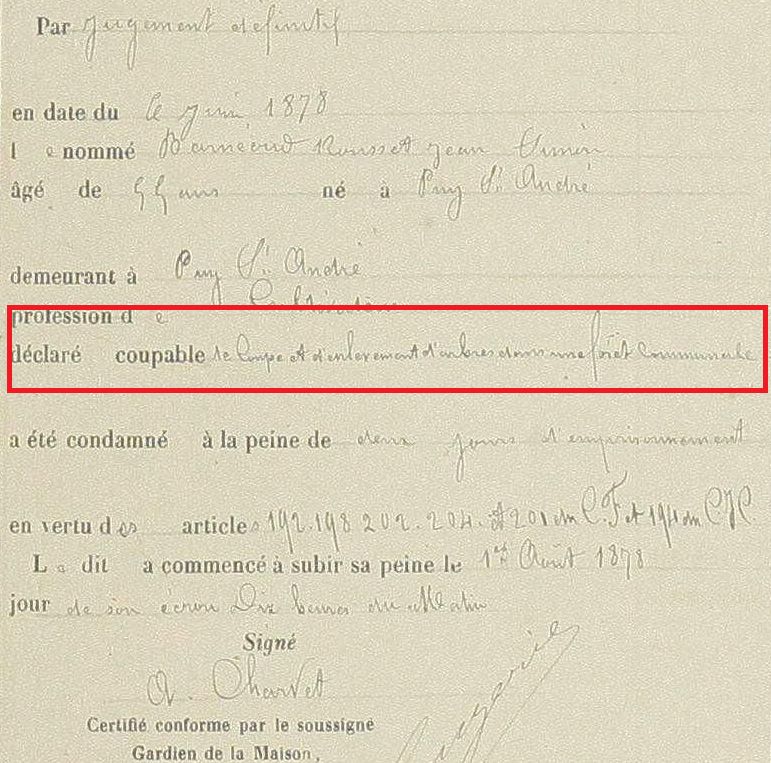

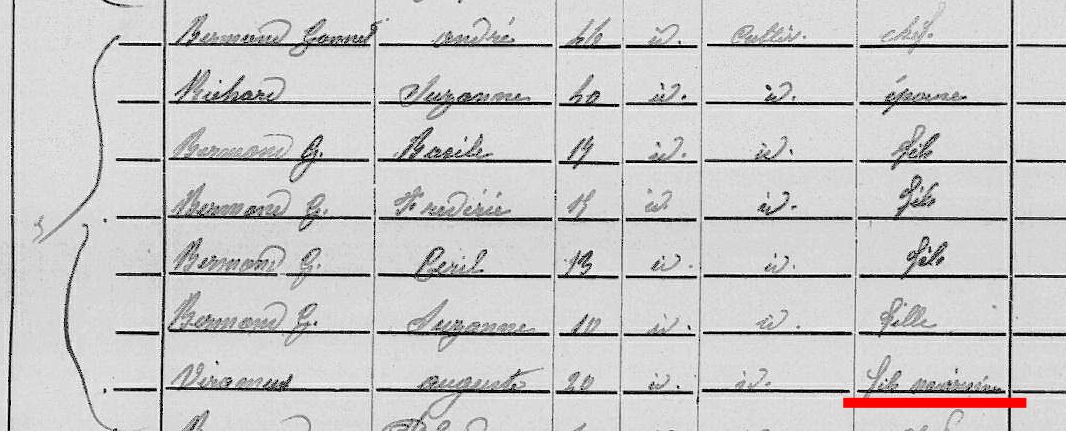

Ci-contre le registre d'écrou de

Jean-Simon BARNEOUD ROUSSET, condamné pour coupe et enlèvement d'arbres dans une forêt communale en 1878.

La mine

De tout temps, l'activité minière a existé dans la région. Ainsi en 1446 le Dauphin alberge (= accorde l'exploitation contre redevance) à Hugues Baile toutes les mines du Briançonnais et ouvre une exploitation de fer dans la vallée de la Guisanne. Mais au cours des XVIIIème et XIXème siècle, l’activité minière dans le briançonnais va connaître une expansion importante en particulier en ce qui concerne le charbon. Cela résulte de plusieurs facteurs dont :

- La déforestation opérée au siècle précédent qui a réduit les ressources disponibles

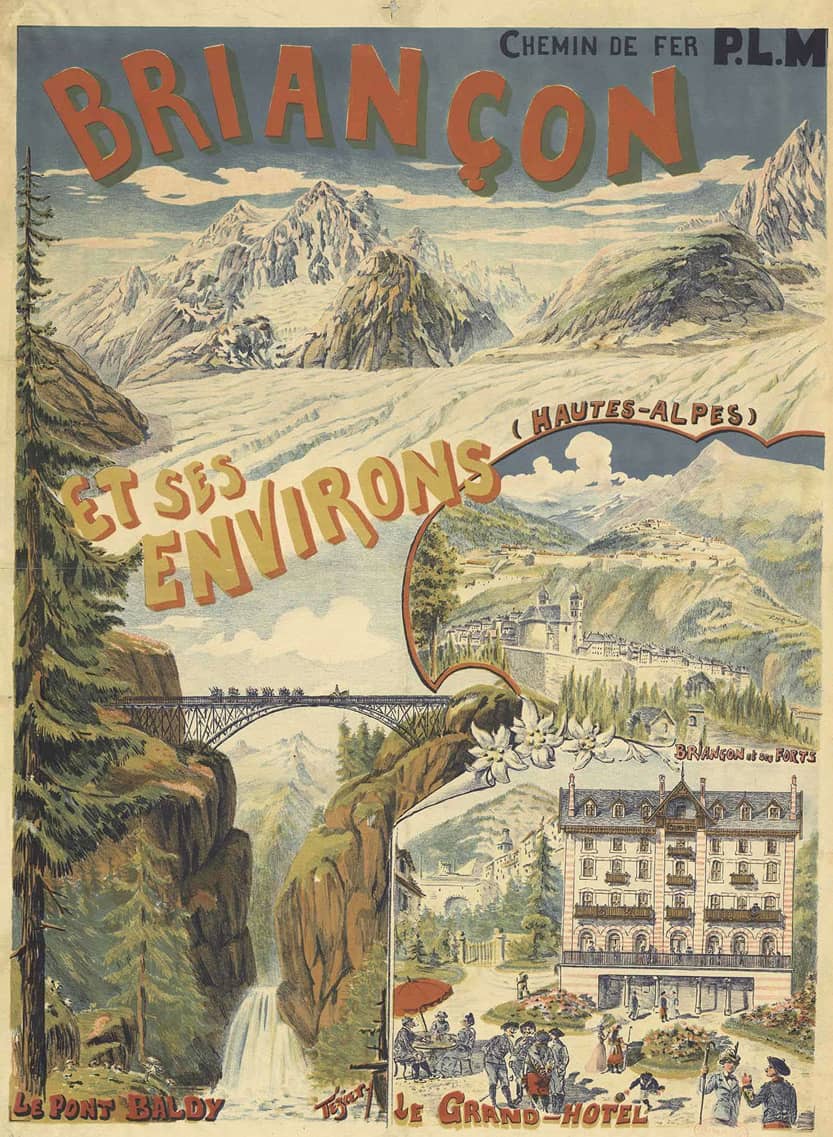

- La fortification de Briançon suite au traité d’Utrech (1713) qui entraîne un besoin important de charbon (en plus d'être utilisé pour le chauffage domestique, c'est surtout un combustible essentiel à la fabrication de la chaux nécessaire dans la construction)

La particularité des mines du briançonnais est, qu'en grande majorité, ce sont des mines paysannes. Elles sont exploitées par des paysans durant l'hiver, période durant laquelle les travaux aux champs sont limités. Certaines sont restées en activité jusque dans le seconde partie du XXeme siècle.

Les mines de Puy-Saint-André étaient des mines communales. C'est à dire que que l'extraction de charbon était autorisée si sa vente auprès des habitants de la commune était effectuée à un tarif raisonnable. Elles produisaient environ 25 tonnes/an d’anthracite (annuaire des hautes alpes 1884) soit quasiment rien et de mauvaise qualité.

Aucune trace de ces exploitations n'ont été identifiées à Puy-Saint-André. Cependant, aux alentours, il est encore possible de voir des vestiges de cette activité (wagonnets, rails...) comme sur la photo ci-dessus.

Le sujet des mines dans le briançonnais est très riche. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais (SGMB), ainsi que les publications de Jean-Louis Tornatore comme Les mines de charbon du Briançonnais ( XVIIIe - XXe siècle).

Le livre Les paysans-mineurs du Briançonnais permet aussi d'appréhender le quotidien de ces mineurs.

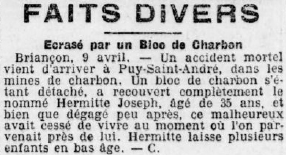

Les accidents

Evidemment, l'extraction se faisait avec des moyens artisanaux et la sécurité des personnes n'était pas vraiment la priorité. Les accidents étaient fréquents. Parmi les mineurs qui en ont fait les frais, on trouve trace de Joseph Augustin HERMITTE et Nicolas CHAUCHET dans les journaux.

François FAURE GEORS (1906-1976)

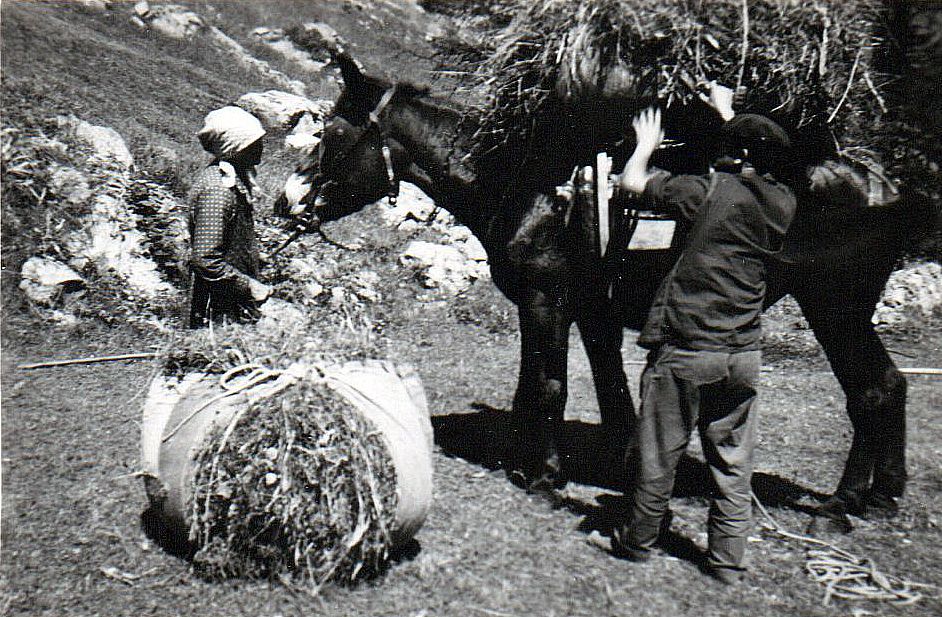

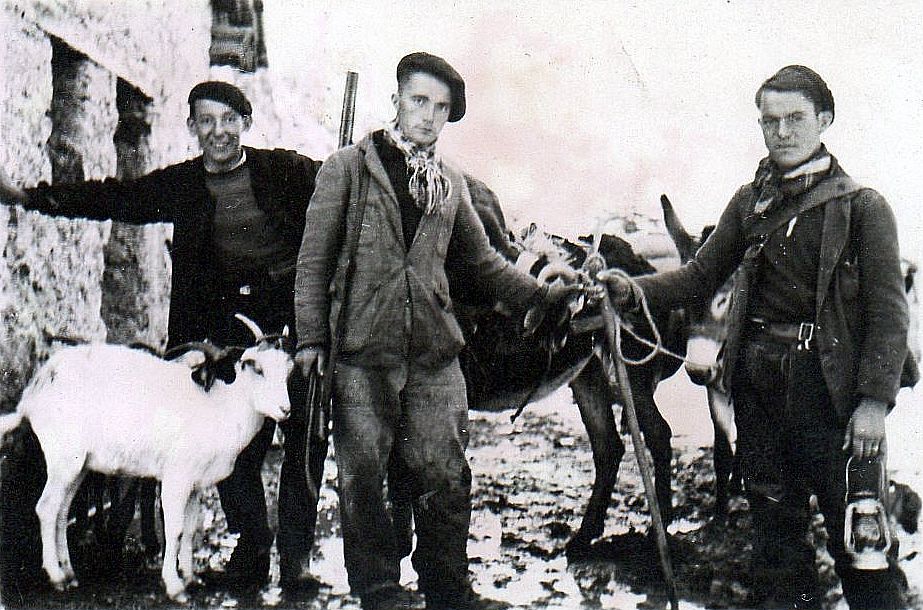

Dans sa vie François FAURE GEORS était ce que l'on appelle un véritable "paysan mineur", une dure activité qui était très importante à Puy Saint André. Dans ces mines paysannes déclarées par conventions communales, lorsque les mineurs trouvaient un filon de charbon valable, dans sa mine du Fossa, alors ils arrivaient à la sueur de leur front à en tirer quatre sous.

Par convention, ils devaient réserver une part de leur production aux habitants du village pour assurer leurs besoins en énergie. Les mines paysannes de PSA ne rapportaient pas beaucoup, c'est sans doute la raison pour laquelle elles n'ont jamais été nationalisées.

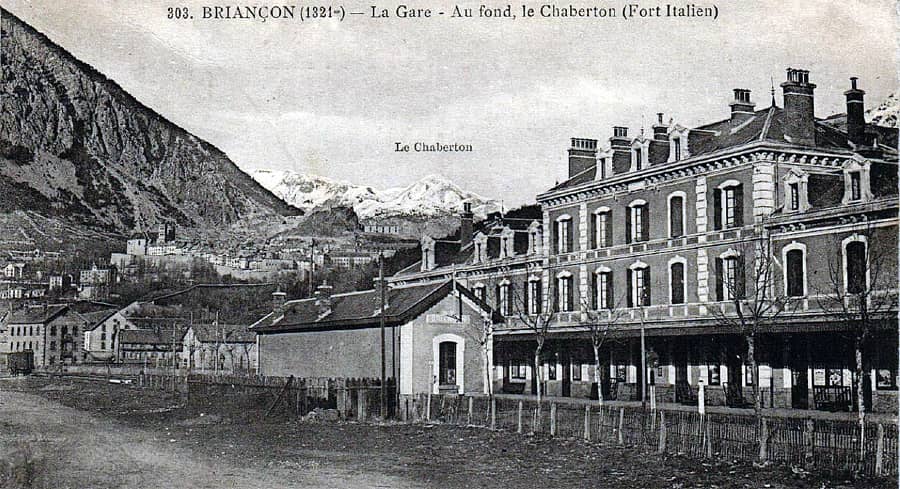

François, bien qu'ayant travaillé chez plusieurs entreprises avec ses frères sur Grenoble, fut le seul à être revenu vivre au pays. Il me disait ne pas avoir regretté sa décision car pendant la guerre 39-40, il n'avait pas trop connu les restrictions alimentaires comme ses frères de Grenoble qui eux, travaillaient dans les usines. Lui, resté au pays tirait profit de son rude travail d'agriculteur. Il expédiait même parfois par le PLM quelques sacs de pommes de terre de sa récolte à ses frères installés à Grenoble. La nourriture était précieuse en ce temps là... A cette époque, toutes les parcelles communales, arrosées de manière très organisée par l'ASA, évidemment, étaient travaillées et entretenues manuellement, mieux que les jardins d’aujourd’hui...

Arrivé à l'âge de la retraite, sa pension minimale lui rapportait plus d'argent que durant son activité au pays.

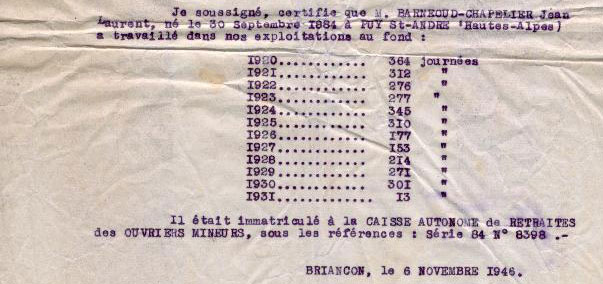

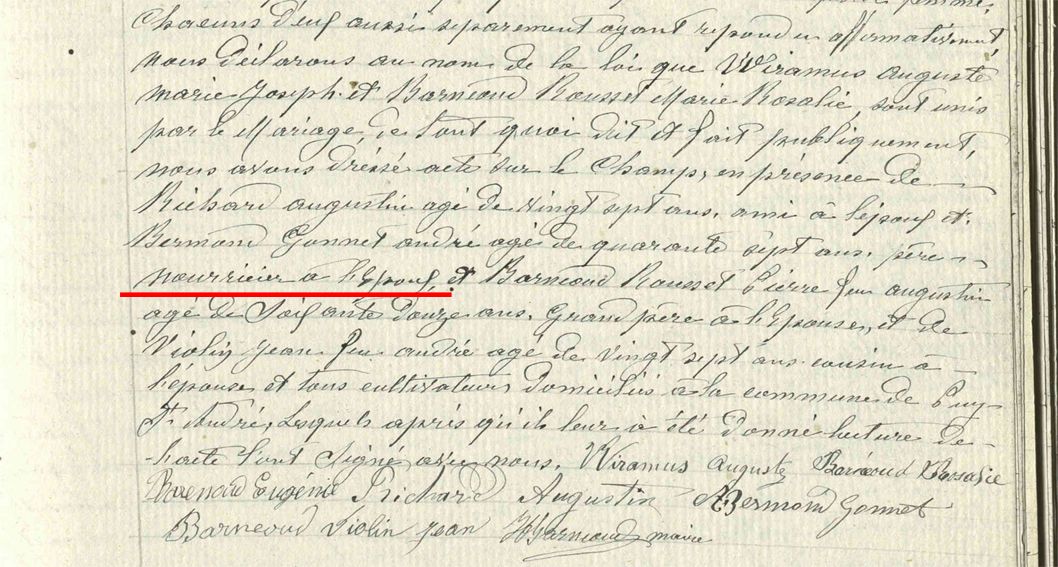

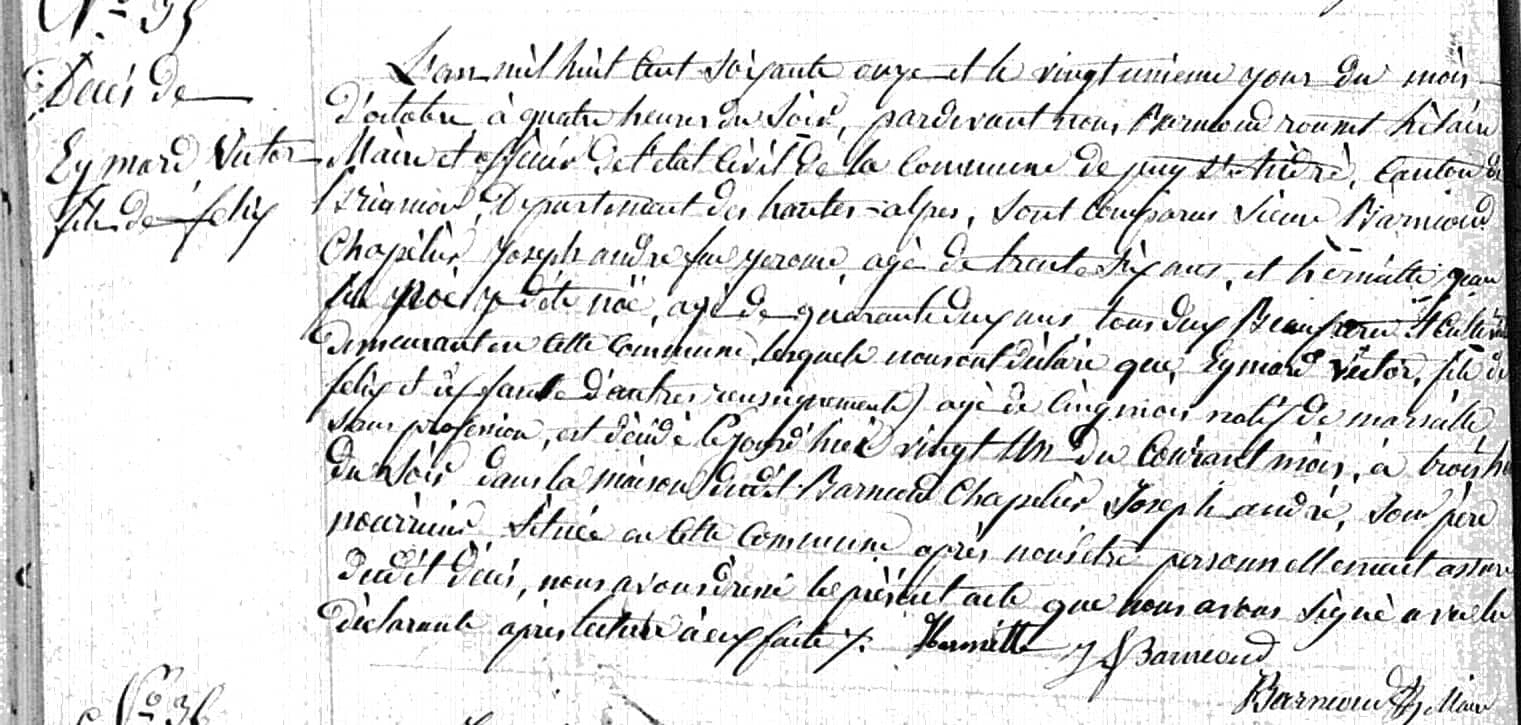

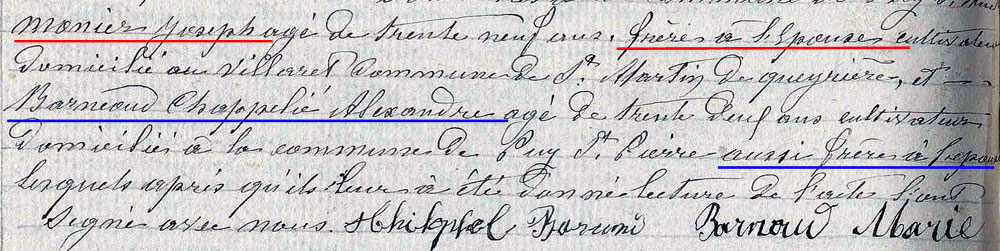

Jean Laurent BARNEOUD CHAPELIER et la Combarine

A l'inverse des mines de paysans-mineurs sous concessions communale, Jean Laurent BARNEOUD CHAPELIER a travaillé 14 ans à la mine de Combarine, la seule mine du coin appartenant aux charbonnages du Sud Est.

Ces quatorze année de travail sont résumées dans le certificat ci-contre. Il est à noter en particulier les années 1924 (345 jours travaillés) et surtout 1920 avec 364 jours travaillés!

Cependant, le fait de ne pas avoir ses 15 ans de service, a empêché sa veuve Eugenie Benine BARNEOUD ROUSSET de toucher la moindre pension de réversion...

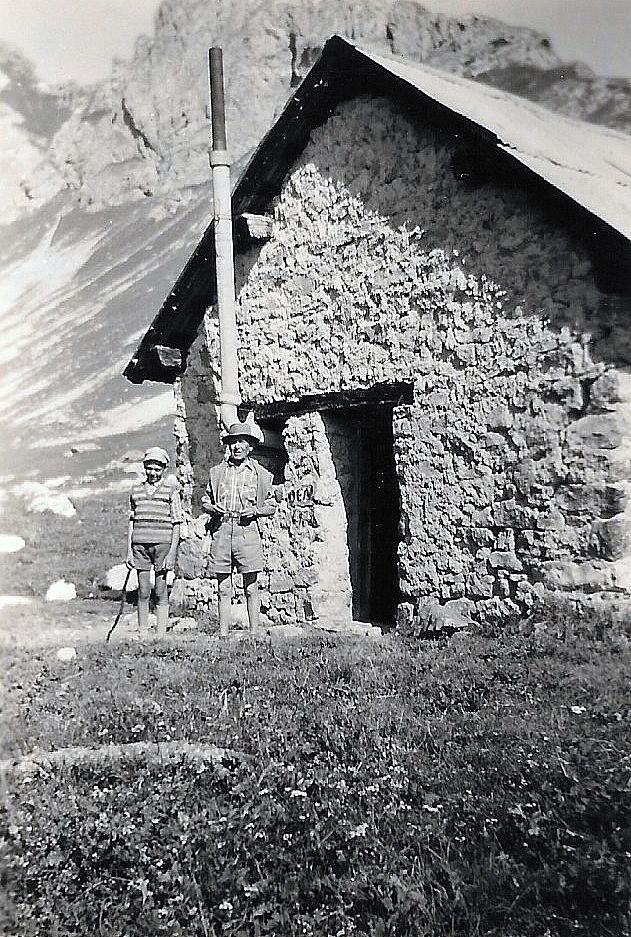

Une goulotte raconte l’histoire d’une mine paysanne à Puy Saint André, un souvenir d’enfance.

Le lundi 07 novembre 2022, en cheminant sur le sentier depuis la croix des Aiguillettes, j'ai découvert avec une certaine émotion le dernier vestige matériel (visible en bas à gauche sur la photo) encore en place de la mine paysanne où mon oncle François FAURE GEORS travaillait. C’était la mine Bermond Gonnet Daniel et Cie.

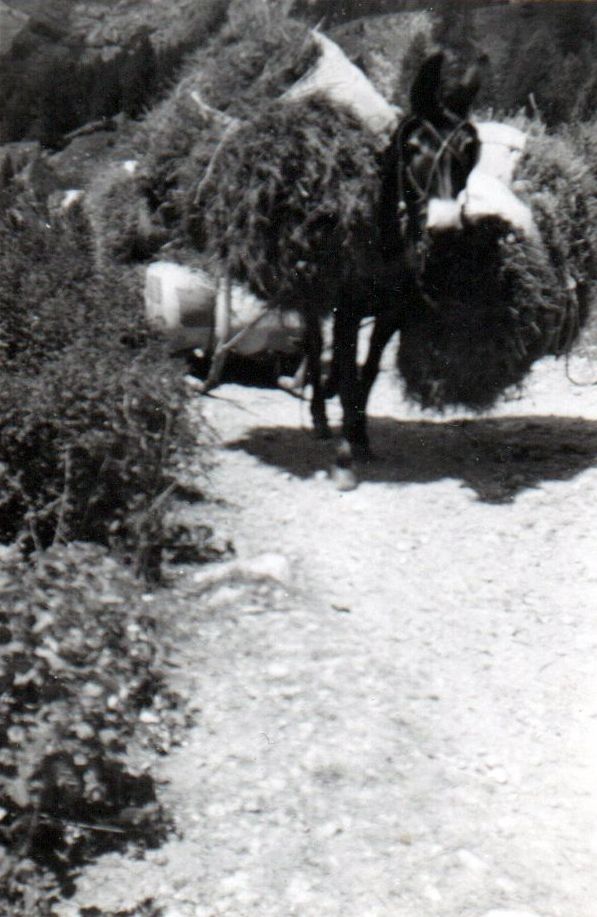

Il s’agit de la gouttière en tôles rouillées qui servait à canaliser le charbon extrait de la mine. Les hommes poussaient manuellement les wagonnets chargés jusqu’à cette goulotte qui conduisait directement le charbon en contrebas sur la route dans des tombereaux destinés au village. Les expéditions pour Briançon se faisaient aussi par camions.

En 1954, j'ai eu le privilège de pouvoir la visiter avec mon père. Un beau matin à Puy Chalvin, il me dit:

"Tu veux visiter la mine de tonton François ?"

Arrivés sur le site, nous étions ce matin là, les seules personnes présentes à l'intérieur des galeries avec une lampe à carbure que nous avions récupérée à l'entrée. Tous nos appels sont restés sans réponse. Toute la mine était déserte, alors que mon oncle était parti le matin de bonne heure… A mon âge, j'étais très impressionné par le travail manuel de ces gueules noires. Bien que très peu rentable, la mine constituait alors un supplément de revenu indispensable car ceux de l’agriculture étaient très faibles.

Notre progression dans ce trou sans lumière soutenu par un boisage construit en mélèzes bruts locaux me semblait hasardeuse. A l’époque, les ingénieurs de la sécurité signalaient déjà les risques encourus...

Nous avons appris dans la soirée que c'était le jour où les mineurs paysans avaient reçu leur paye du mois, très durement gagnée, à BRIANÇON...

(JLBC)

À cet endroit, l'entrée de la charbonnière est aujourd'hui entièrement obstruée. Nous pouvons encore observer les traces perpendiculaires d'un éboulement camouflé par le reboisement des années 1960. Cet éboulement était encore bien visible en 1975 (voir ci-dessous).

Hautes-Alpes: les souvenirs de l'un des derniers mineurs du Briançonnais

(témoignage BFM Alpes, janvier 2025)

En janvier dernier, Gilbert Henri Auguste BARNEOUD ARNOULET fils de Gilbert Henry a livré un témoignage à BFM Alpes sur son expérience de mineur au début des années 50.

La vidéo de ce reportage est accessible en cliquant sur ce lien.

Ci-dessous la transcription de ce témoignage issue de cette même page.

À quasiment 92 ans, Gilbert Henri Auguste se souvient de ce pan de sa vie comme si c'était hier. Il avait 15 ans à l'automne 1949 lorsqu'il a fait ses premiers dans la mine d'anthracite "des envers", situé à l'entrée du chef-lieu de Puy-Saint-André dans le Briançonnais.

"C'était l'époque et c'était notre vie... Je travaillais dans les champs vers Cassis mais mon père tapait des pieds pour que je remonte. Je suis remonté, je me suis mis dans le noir. Ça ne me déplaisait pas. Quand vous êtes dans le trou, le temps passe vite" confie-t-il depuis son fauteuil d'un air pensif.

"On était six. On travaillait trois le matin et trois l'après-midi. Une semaine c'était le matin et l'autre l'après-midi. Il y en avait un à la butte avec la pioche et les deux autres à la pelle et au wagonnet pour sortir le charbon sur rail. On inversait souvent les rôles. On ne passait pas notre temps à parler. On ne s'ennuyait pas et on n'avait pas le temps de s'engueuler" explique Gilbert Henri Auguste.

De l'anthracite principalement utilisé à l'époque pour confectionner des boulets de canons et chauffer les habitations. Les mineurs le dénichaient à plusieurs centaines de mètres du sol. Le recours aux explosifs était parfois indispensable pour se frayer un chemin.

"Je ne me rappelle pas la profondeur exacte mais il faisait bien noir. On utilisait par exemple de la cheddite ou de la poudre noire. Il y en avait un qui tenait le burin et l'autre tapait avec la masse en tournant en même temps le burin", décrit Gilbert Henri Auguste.

"Cela faisait un trou rond. On le bourrait puis on allumait la mèche et on se barrait vite. On se mettait beaucoup plus loin. Il y avait un nuage noir, un gros nuage de fumée", ajoute l'ancien mineur de la mine des envers.

"Elle avait été ouverte par mon grand-père en 1934 (...). Nous, on gagnait bien notre vie. Je ne me rappelle pas combien, c'était en francs. La tonne de charbon partait quand même aux alentours de 3.200 francs. On en produisait une dizaine par jour.... Mais à la fin, il ne se vendait plus. Quelques semaines plus tard, après la fermeture, je suis parti faire mon service militaire" conclut Gilbert Henri Auguste.

Barbara Tornambé avec Mathias Fleury

Et aujourd'hui

Il semblerait qu'aujourd'hui, de très nombreuses parcelles de terrain sont baptisées "sans maître" par le conseil municipal. Avec l'incendie de 1927, de nombreux titres de propriété ont disparu. Actuellement et faute de suivi par le fisc (impôts fonciers non recouvrables) Monsieur le Maire les classe sans maître et les récupère au détriment des héritiers présomptifs et les revend aux nouveaux habitants...

Les quelques citoyens encore de souche se considèrent très justement spoliés alors que le fisc possèderait toujours les noms des anciens propriétaires via des documents qui ne peuvent même pas servir pour ceux qui voudraient régulariser leur situation d'héritiers!

Je vous laisse consulter les informations données par la mairie :

Biens vacants sans maître .