Le patrimoine de Puy-Saint-André

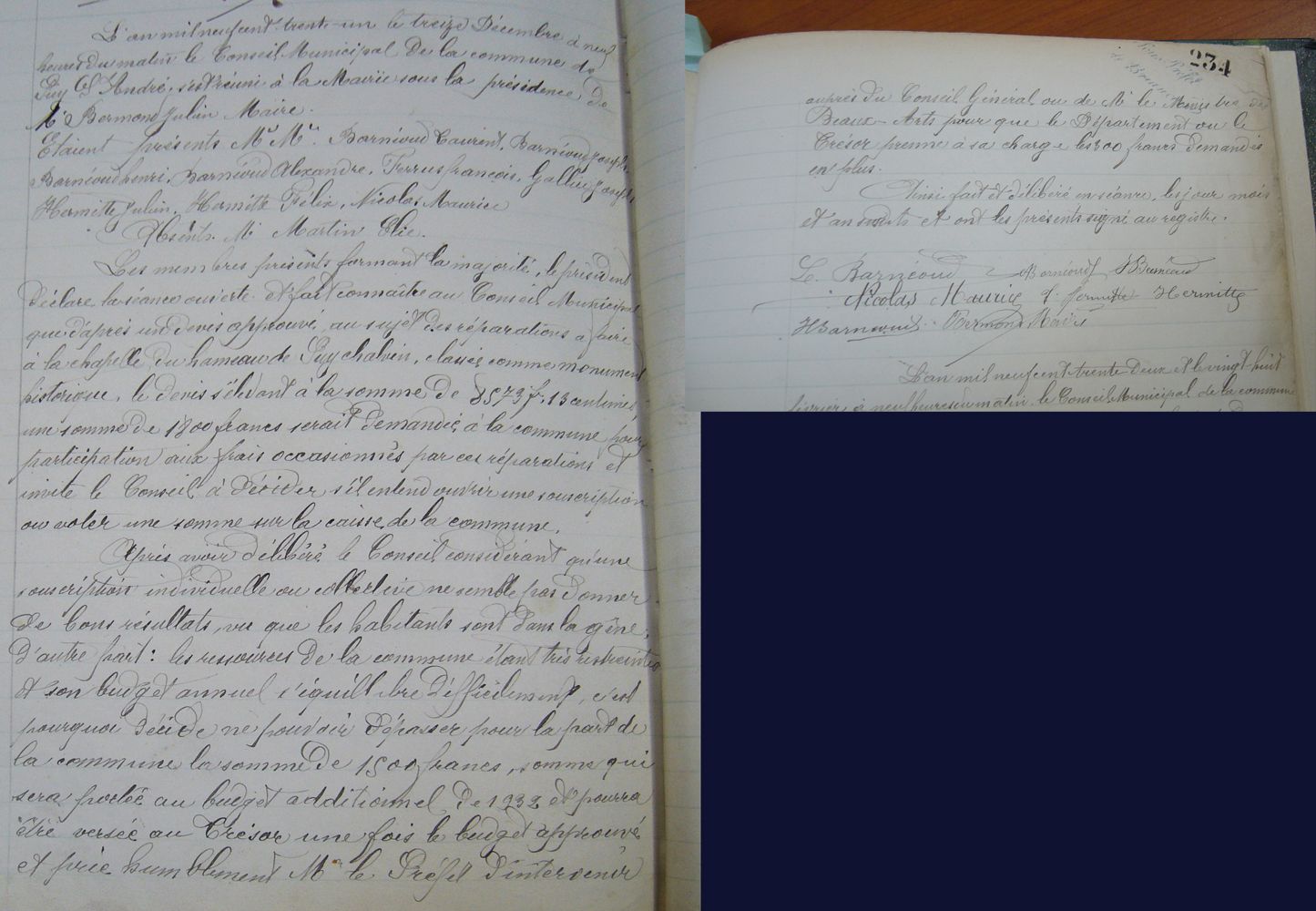

La fontaine et les fours de Puy-Chalvin

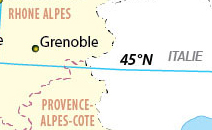

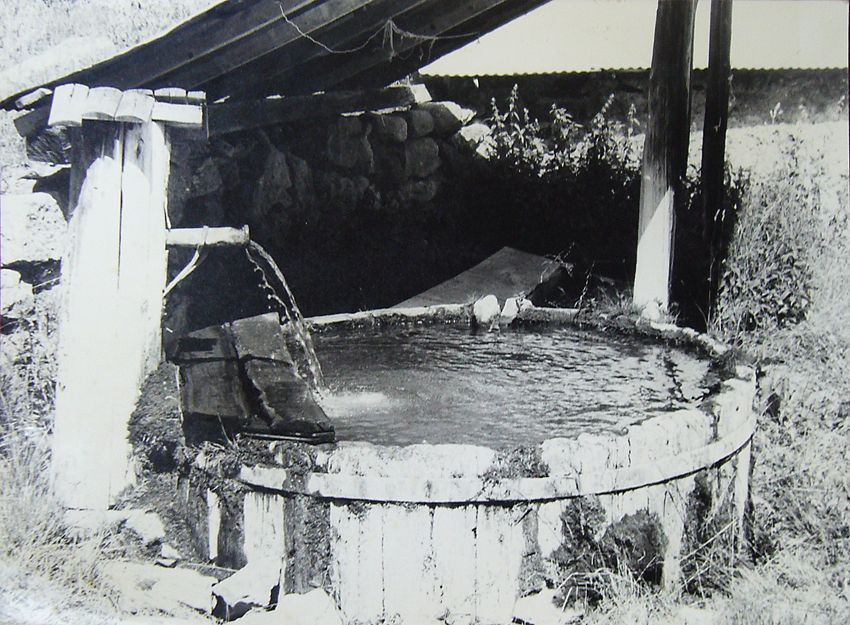

Le hameau de Puy-Chalvin abrite une fontaine à côté de laquelle se trouve le bâtiment (visible sur la première photo) abritant le four banal.

En fait il y a même 2 fours banals dans le même bâtiment. (photos ci-dessous)

Jean Laurent BC indique : "Le grand je ne l'ai jamais vu en service.

Seul le petit four était utilisé par les habitants dans les années 1948.

Ma Grand Mère Marie Rose Pauline épouse Rock Philippe BARNEOUD FERRET me faisait plaisir en me fabricant un "coulon".

Un "coulon", c’était une figurine représentant un petit personnage."

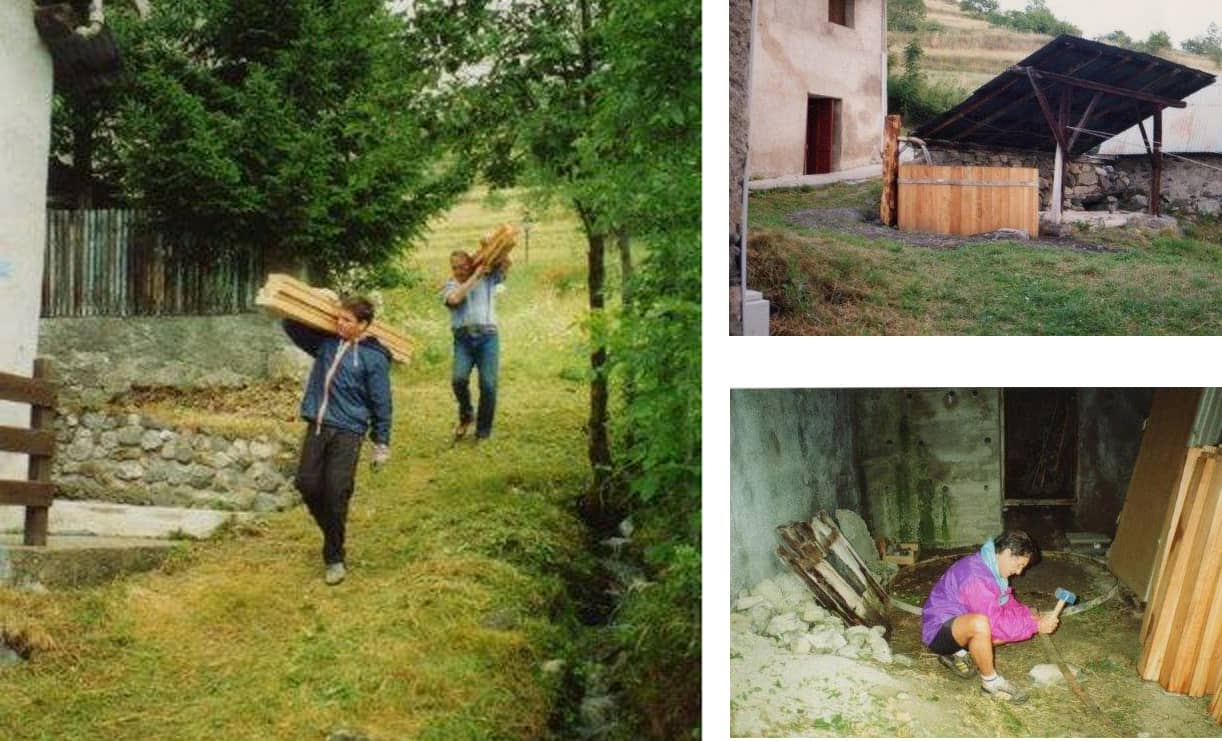

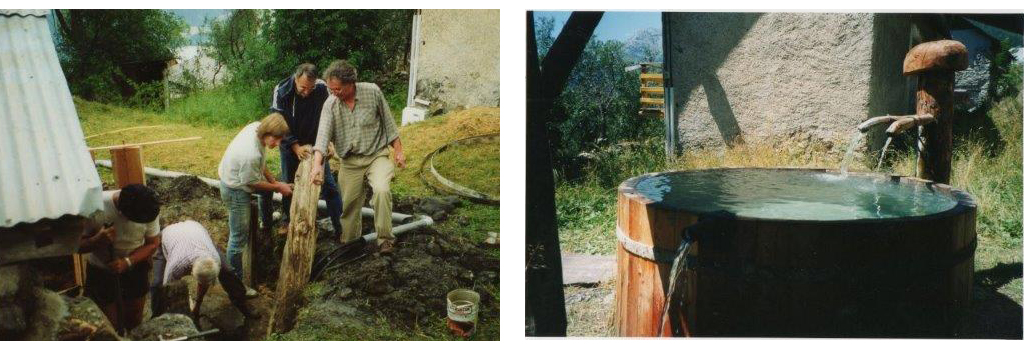

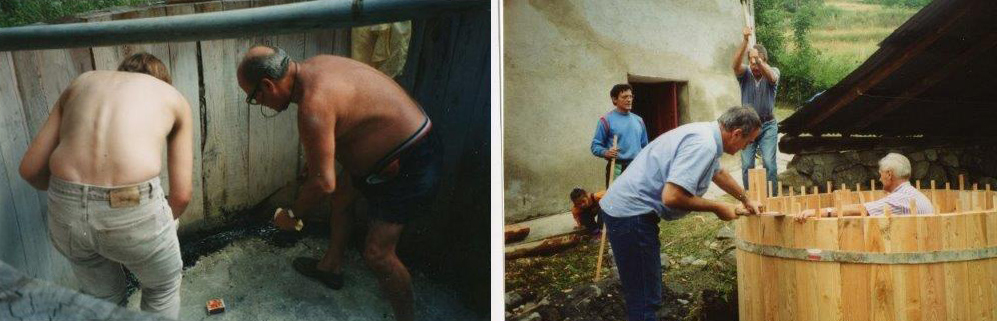

En 1994, la fontaine a été remise en état. Les travaux ont démarré le 20 juillet et l'eau a recoulé à partir du 31 juillet.

Ce délai record entre le début et la fin des travaux a été possible par les préparatifs effectués par Jean BARNEOUD ROUSSET.

Les photos ci-dessous retracent ces travaux.

Plus récemment, parmi les projets retenus par la fondation patrimoine, deux concernent Puy-Saint-André (Restauration du four banal de Puy Chalvin et de la chapelle Saint Jean Baptiste du hameau du Goutaud).

Lien vers la

Fondation patrimoine

Cadrans solaires

En contrebas de l’église de Puy-Saint-André, se trouve une maison ornée d’un cadran solaire.

Il porte la devise suivante, « Vulnerant omnes ultima necat » qui peut se traduire par « Toutes blessent, la dernière tue ».

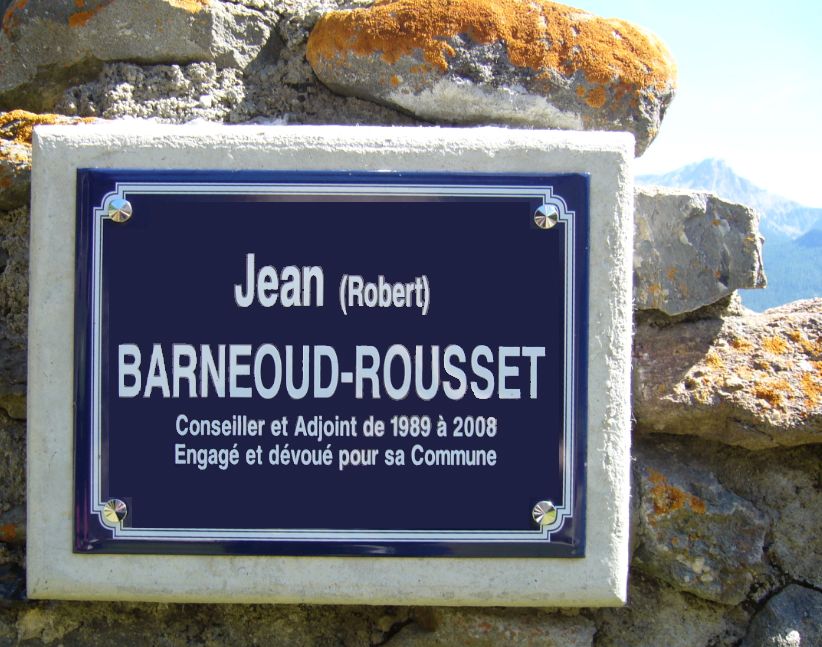

Ce cadran est l’œuvre de Giovanni Francesco Zarbula et daté de 1866 (restauré en 1994). Zarbula est un « cadranier » d’origine piémontaise. Il aurait réalisé une centaine de cadrans solaires à partir de 1830.

Ses créations sont toutes situées dans les Alpes françaises et italiennes et principalement concentrées autour du Briançonnais et la vallée du Queyras

Cela s’explique par la technique utilisée par l’artiste qui ne fonctionne correctement que sur une latitude de 45°.

Plus d'informations concernant l'artiste et les cadrans solaires sur ces sites : michel.lalos.free.fr et Cad'Zoom .

L'ancienne cure

La maison en contrebas de l'église où se trouve, sur sa façade sud, le cadran solaire évoqué par ailleurs était l'ancienne cure. C'est là qu'étaient entreposés les registres religieux de la commune avant d'être envoyés aux archives départementales.

C'est dans cette maison que les anciens documents on été entreposés dans des conditions hygrométriques très agressives... Une chance d'ailleurs, la maison du curé n'a pas été détruite par l'incendie... Une des explication est peut être que le curé ne faisait pas de récolte de fourrage donc pas de combustibles...

Ci-dessous un témoignage concernant le rôle de "surveillance" du lieu :

"De chez lui, l'abbé pouvait voir une importante partie du village. Il pouvait surveiller en particulier les jeunes qui devaient faire leur communion.

Il y avait à l'époque, une seule maison en dessous du Canal. Là se trouvait le lieu des rendez-vous de la jeunesse, pas tellement recommandés par l'autorité religieuse!

C'était la maison de "la bastringue". Cette boîte à musique mécanique faisait danser les gens. Monsieur le curé ne voulait voir aucun futur communiant dans ce lieu de perdition...Depuis la cure, il effectuait sa surveillance des clients qui fréquentaient ce lieu. Si ses recommandations n’étaient pas suivies, ça bardait au catéchisme!"

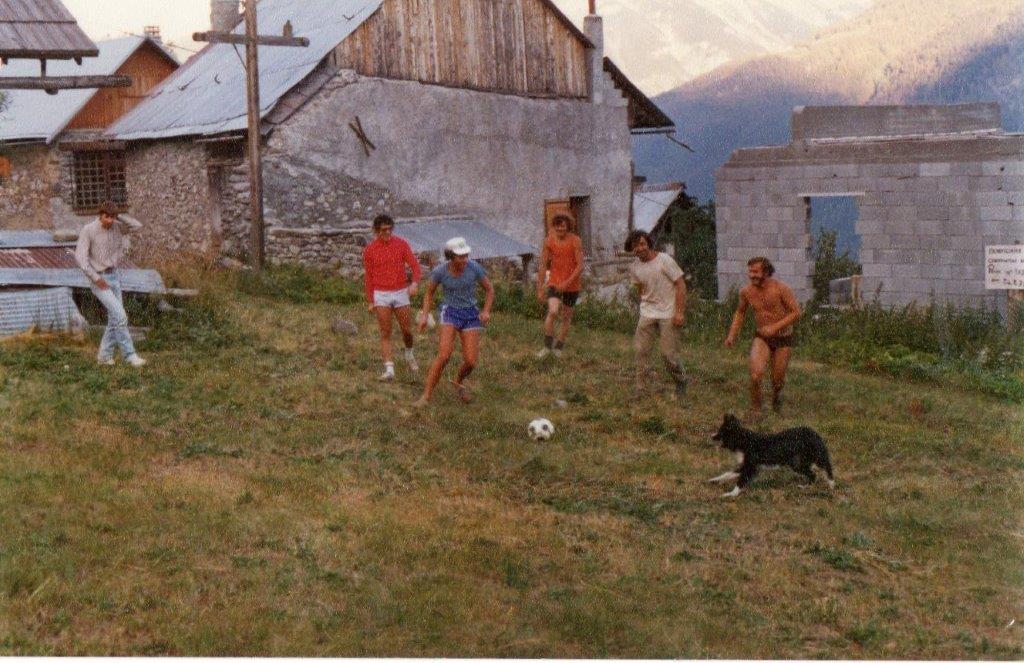

Au début des années 90, l'ancienne cure a été restaurée par des bénévoles. L'histoire singulière de cette rénovation est racontée sur le site de la mairie de Puy-Saint-André.

Une photo de cette rénovation est disponible dans le chapitre des maisons Avant/Après.

Aujourd'hui, le bâtiment est devenu un gîte, géré par l'aumonerie de Briancon, destiné principalement à l'accueil d'associations. Plus d'informations ici.

Les moulins

La présence de nombreux torrents dans le Briançonnais a permis la construction de nombreux moulins (aujourd’hui pour beaucoup disparus).

En général, chaque hameau ou village avait son moulin. A Puy-Saint-André, il a été décidé d’installer quatre moulins en série les uns à la suite des autres sur le torrent de Sachas, site le plus propice du fait de la puissance du cours d’eau et de son accessibilité.

Les meules étaient majoritairement composées des matériaux issus du torrent. Cependant une meule en pierres meulières assemblées a été retrouvée. Ce type de meules était fabriqué en grand nombre en Ile de France au XIXème siècle.

Les moulins de Puy-Saint-André fonctionnaient à plein temps durant plusieurs semaines afin de permettre à toutes les familles des différents hameaux de venir moudre son grain.

La chapelle Sainte Lucie

Edifiée à partir de 1507, sous le titre de Notre-Dame-de-Pitié, la chapelle de Puy Chalvin est maintenant consacrée à sainte Lucie .

La chapelle est classée au monument historique depuis 1990 (Certaines peintures murales ainsi que le mobilier avaient déjà été classés en 1906).

La façade est peinte et des fresque intérieures sont présentes sur une voûte en berceau. Certaines des scènes représentées dans ces peintures sont directement inspirées de celles effectuées par l’artiste Giovanni Canavesio dans la chapelle ND des fontaines à la Brigue (06).

Ces fresques datent du début du XVIème siècle et ont vraisemblablement été réalisées par un artiste (mineur) itinérant sur commande des habitants.

La chapelle Sainte Lucie par Gabrielle SENTIS

Description de la chapelle Sainte Lucie issue de "L'art du Briannçonnais" volume 1 : La peinture au XVeme siècle de Gabrielle SENTIS paru en 1970

Puy-Chalvin est un hameau de Puy-Saint-André, situé comme Puy-Saint-Pierre au flanc du Prorel, sous la chapelle Notre-Dame des Neiges, où les gens de Briançon vont en pèlerinage au début de Juillet. Le petit oratoire est consacré à saint Lucie, Sicilienne très populaire jusqu’en Suède où elle incarne la lumière, et très invoquée en Briançonnais contre les maux d’yeux que ses statues nous tendent naïvement sur un plat. Son corps est conservé en l’église San Geremia de Venise. Elle nous accueille aussi sur sa chapelle, en robe de brocart doré et manteau d’ocre rouge. La façade, entièrement peinte, est en très mauvais état. Elle se divise en panneaux par des entrelacs et rinceaux variés. Outre sainte Lucie, figurent sainte Barbe en robe bleu vert et manteau violet, tenant sa tour, saint André avec sa croix et notre saint Antoine.

Une Vierge de Pitié se tient au milieu : au pied de la Croix, le corps du Christ est étendu sur les genoux de sa Mère vêtue de pourpre violette, à gauche saint Jean a disparu, à droite sainte Madeleine porte une robe de brocart doré à grandes manches, un manteau violet où retombent ses cheveux blonds et tient un vase d’aromates. Sa pose et son geste, ainsi que le groupement des personnages, nous rappellent beaucoup la célèbre Pietà d’Enguerrand Quarton au musée du Louvre. Mais la vision sculpturale de ce chef d’œuvre est absente ici, l’influence serait plutôt italienne, la douceur des visages « à la Luini » évoque le style lombard, en opposition avec la Pietà germanique du Mélézet. A droite et à gauche sont les croix des larrons dont les âmes sont emportées par un ange et un démon , selon l’iconographie habituelle en Briançonnais.

Ce thème de la Vierge de Pitié serait né vers 1320 dans les couvents de la vallée du Rhin, d’où il pénétra en France et en Italie : nul n’y pouvait rester insensible :

« Je te tiens mort, mon doux ami…

« Je te tiens mort, mon très doux fils…

« Je te tiens mort... »

(Eustache Mercadé, 1480)

Il y eut un saint Christophe sur la façade, on ne voit plus que le bas de son corps, il avance dans l’eau, et un sirène armée d’un miroir joue entre ses jambes. Il porte une tunique jaune et un manteau violet.

L’intérieur, du début du seizième siècle, comporte une nef voûtée en berceau et un chevet plat, ainsi que des statues de bois. D’abord sainte Lucie, puis une belle Pietà polychrome avec sainte Madeleine et saint Jean qui vient hélas, d’être volée ! De beaux bois sculptés, des bouquets naïfs, complètent cette charmante petite chapelle. Vingt-trois scènes de la vie du Christ couvrent la voûte et ses retombées. Le peintre n’est pas, à beaucoup près, aussi habile que celui de la façade, c’est peut-être un enfant du pays qui se sera hardiment lancé dans cette décoration, au-dessus de ses moyens, certes ! mais pleine de saveur ! Entre autres, voici la fuite en Egypte : la Vierge, en jaune et gris, est assise sur un âne, portant l’Enfant qui joue avec une palme, Joseph a un chapeau rond sur la tête et un baril d’eau à l’épaule. Cette scène familière est à rapprocher du rétable de Broederlam au musée de Dijon, où Joseph boit même à la régalade au tonnelet ! Un palmier au fond, rappelle la légende de l’arbre qui s’inclina pour donner ses fruits à la Sainte Famille dans le désert. Le Noël de la fuite en Egype nous dit :

« Marie, il faut vous en aller,

Hérode vous cherche pour vous tuer…

- Dis-mois, moissonneur, sur ton nom,

Est-il passé, ci, une Dame ?

- Oui-dà, comme je semais mes blés,

Au moment même elle a passé... »

Des scènes de la Passion retenons celle du Lavement des pieds : le Christ porte un tablier blanc et lave les pieds de ses Apôtres dans une cuvette de métal, comme une bonne ménagère de Puy-Chalvin laverait ses enfants ! Nous voyons aussi Judas recevoir ses trente deniers et le Christ porter sa croix : au premier plan se tient saint Véronique, au fond la Vierge Marie :

« Telle une brebis, voyant son petit

Traîné à la boucherie, Marie suivait

Brisée de douleur... »

(Hymne byzantin de Romanos Le Mélode, 500 après J.-C.)

Nous retrouvons un art beaucoup plus savant avec la Crucifixion : la ville de Jérusalem qui occupe le fond de la scène ressemble fort à la ville du « Buisson Ardent » de Nicolas Froment à la Cathédrale d’Aix-en-Provence. Deux étendards rouge et jaune sont timbrés, le premier des initiales S.P.Q.R, le second du scorpion qui symbolise le peuple Juif à la fin du Moyen-Age, et de la salamandre de François Ier. Il est donc permis de croire que le peintre sera venue avec l’armée royale ; il connaît l’œuvre de Nicolas Froment, et nous aura laissé un intéressant témoignage de son savoir-faire, bien qu’il se conforme à l’iconographie traditionnelle pour les deux larrons. Le mauvais état de la fresque nous empêche d’en donner la reproduction.

La chapelle Sainte Lucie aujourd'hui

Quelques photos de la chapelle ces dernières années (première Juillet 2021, les suivantes, Février 2024)

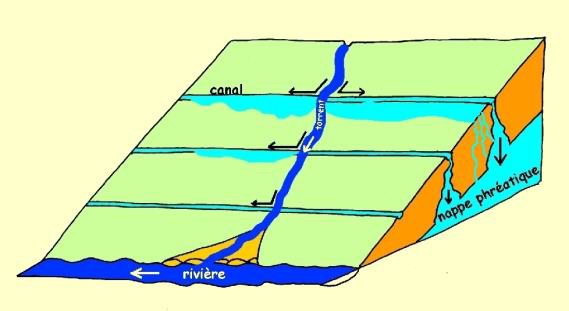

Les canaux

Une température moyenne de plus de 10° est nécessaire afin de permettre aux plantes de se développer. Or, dans le Briançonnais, ces températures sont atteintes entre juin et septembre, période la moins pluvieuse. L’irrigation est donc nécessaire et les canaux ont été créés dans ce but.

La construction de ces canaux remontent au XIVème siècle après leur autorisation par la charte des escartons qui donne aux briançonnais, « le droit de construire des canaux pour arroser leurs terres, prendre l’eau aux torrents et rivières sans avoir à payer le droit d’usage ».

Les canaux du Briançonnais sont à ciel ouvert (et non embusés). Ce type d’irrigation est moins efficace ce qui explique sa disparition dans les zones agricoles. En Briançonnais, ils ont été conservés car le tourisme a remplacé l’agriculture.

Afin d’irriguer chacune des parcelles, on ouvre et ferme les ramifications des canaux à l’aide d’un outil appelé étanche. Ces ramifications se nomment « peyras » qui se ramifient elles-mêmes en « filioles ».

Les canaux remplissent aujourd’hui un certain nombre de fonctions. Ils permettent ainsi d’alimenter les nappes phréatiques par infiltration mais aussi de limiter le ruissellement des eaux en particulier lors des orages.

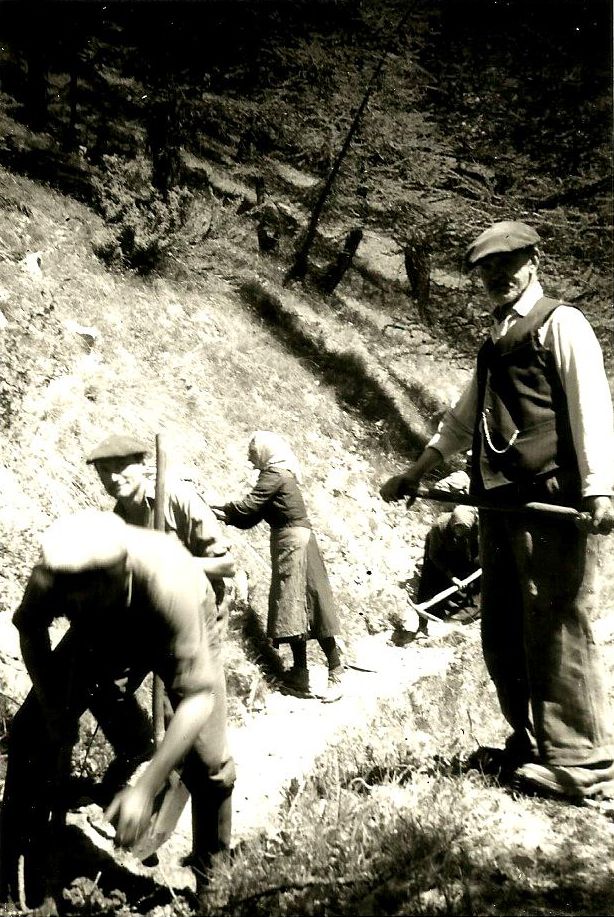

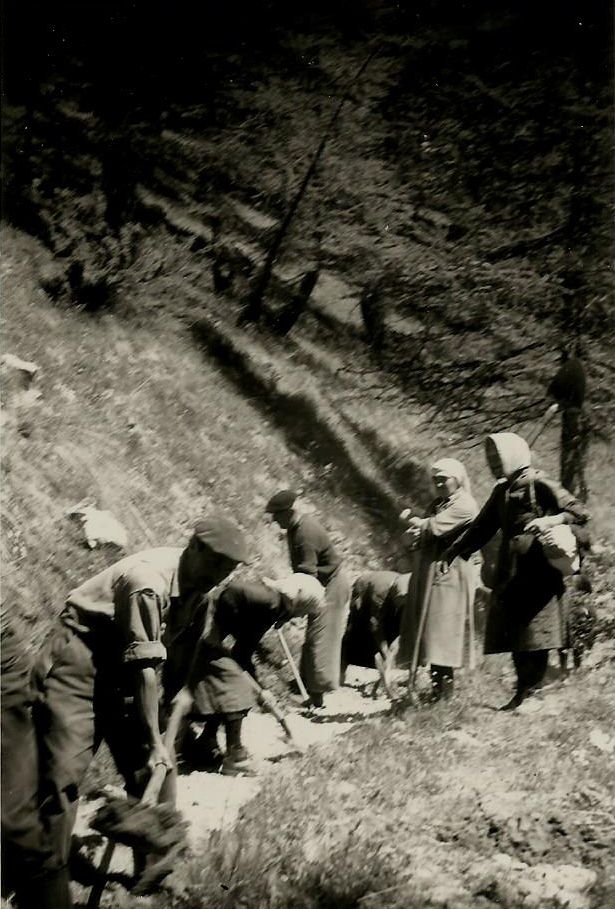

Leur entretien est donc toujours d’actualité. Cet entretien est effectué sous forme de « corvées ». Organisées par les ASA (Associations Syndicales Autorisées) qui gèrent les canaux, ces journées annuelles d’entretien sont une tradition depuis la création de ce réseau d’irrigation.

En 2014, parmi la quarantaine de participants des corvées de Puy-Saint-André, étaient présents trois anciens de plus de 80 ans (Marcel Barnéoud-Rousset, Bernard Hermitte et Fernand Faure-Geors).

Ces corvées peuvent aussi donner lieu à un défraiement de l’ordre de 4-5 euros de l’heure ce qui n’est pas du goût de la préfecture qui l’assimile à du travail dissimulé et en informe en 2016, Yves BARNEOUD ROUSSET, président de l’ASA de Puy Saint André. Apparemment cela n’a pas eu de suite jusqu’à présent.

Ci-dessous des photos de l'entretien des canaux fournies par Michel Augier.

La chapelle des Goutaud

Le hameau des Goutaud est situé le long de la Durance. Il abrite la chapelle Saint Jean Baptiste qui date du début du XVIIIeme.

Comme indiqué au sujet de la fontaine et du four, la restauration de la chapelle Saint Jean Baptiste du hameau des Goutaud fait partie des projets retenus par la fondation patrimoine.

Lien vers la

Fondation patrimoine

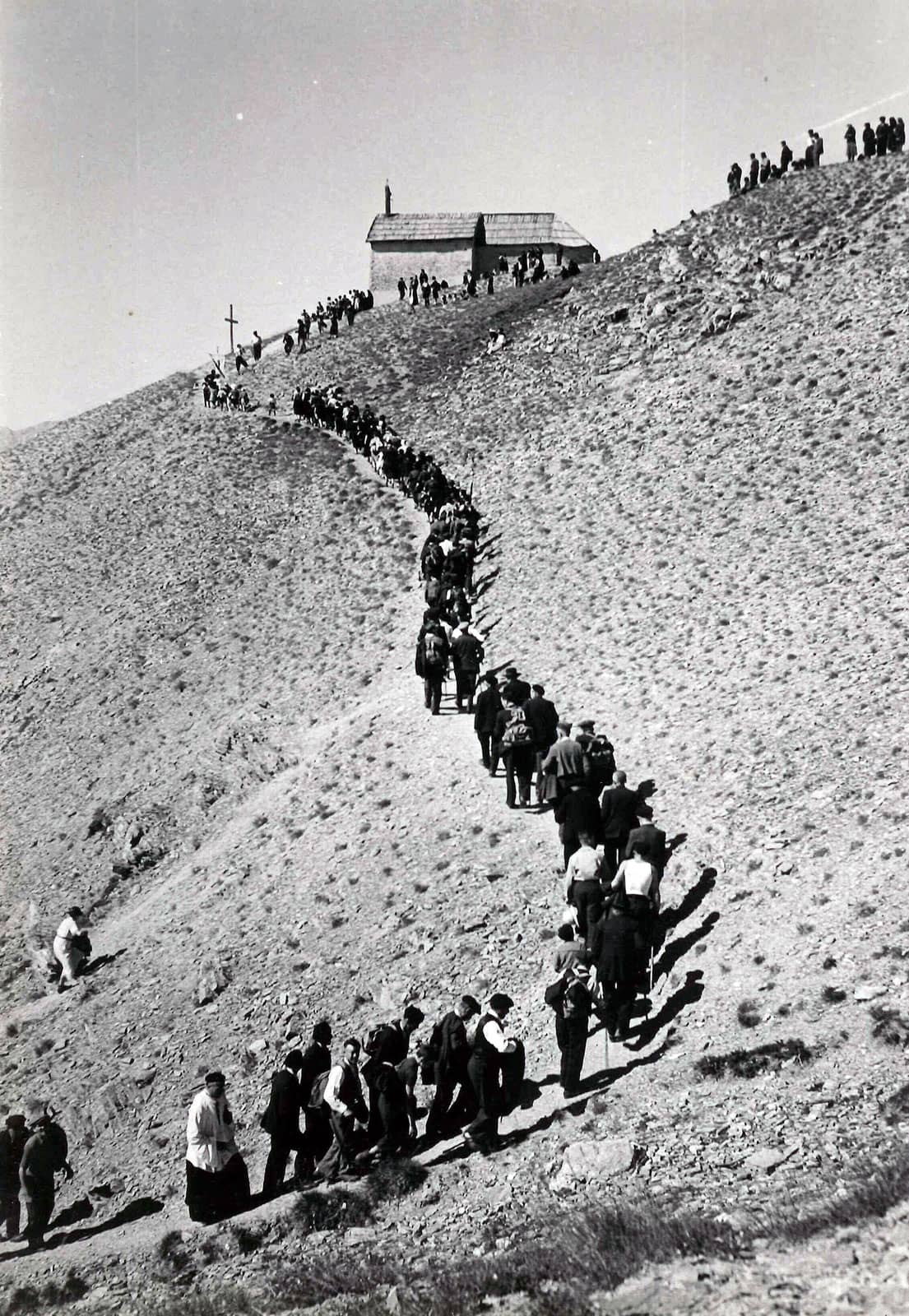

Notre Dame des Neiges

Érigée en 1751, Notre Dame des Neiges culmine à 2292m et veille sur les Puys et tout le Briançonnais.

Cet endroit nous offre un magnifique panorama.

Ci-dessous l'origine de la chapelle (issu du site du Diocèse de Gap)

"En 1751, Marie vivait à Puy-Saint-Pierre. Ce jour-là, enceinte de 7 mois, elle était montée avec l’âne sur les alpages du Prorel, afin de garder le troupeau. Elle avait passé une belle journée, à l’ombre des mélèzes, à regarder le bleu du ciel, le mauve des cimes, la vallée, tout en bas, à suivre du regard les brebis et les chèvres tandis qu’elles broutaient l’herbe tendre sous les branches.

Le soir venu, elle commença à descendre, mais fatiguée, elle décida de grimper sur l’âne, qui bientôt se mit à trotter dans le sentier, puis à galoper, puis… à s’emballer ! Il ne pouvait plus s’arrêter, allait de plus en plus vite, sautait de pierre en pierre. Marie s’accrochait comme elle pouvait au cou de l’âne, elle allait tomber, forcément, et dévaler dans le ravin, elle allait mourir ! Et son bébé aussi.

Désespérée, elle murmura une prière à Marie : “Sauvez-moi et aussi mon bébé et je ferai construire une chapelle à votre gloire…” Le terrain perdait de la pente à cet endroit, et l’âne ralentit et s’immobilisa. Marie et son bébé étaient sauvés !

Le lendemain, les hommes du village montèrent des pierres et des poutres, car il fallait construire la chapelle, à l’endroit précis où Marie et l’âne avaient terminé leur course folle.

Or le lendemain matin, tous les matériaux avaient disparu, on les trouva bien plus haut. Ils avaient été transportés, paraît-il, par les anges gardiens de la région, qui voulaient qu’on pût voir la chapelle de partout et surtout de la vallée…"

Depuis 1940, il y a toujours un évènement important pour le Briançonnais: le pèlerinage de Notre Dame des Neiges.

Le plus important est programmé le deuxième dimanche de juillet.

Sur la photo, les pèlerins arrivent par le sentier des oratoires venant de Puy-Saint-Pierre. Ceux de Puy-Saint-André montaient plutôt par le sentier arrivant des Combes.

Ce jour-là, tous les gens des Puys se réunissaient pour écouter le Curé Maurice MARTINON. Enfant du pays, il aimait cette montagne et l'écouter prêcher était un véritable plaisir. La messe avait lieu en plein air car la chapelle ne pouvait accueillir tout le monde. Il a transmis pendant de nombreuses années l'amour de ce magnifique site du Mont Prorel.

Plus d'informations sur youtube avec la vidéo Maurice Martinon chante Notre-Dame des Neiges.

Après la messe, les pèlerins se dispersaient pour un énorme pique-nique. La cuvette de derrière la chapelle accueillait tous les fidèles. A l'Est, ceux de Puy-Saint-Pierre avaient leur endroit bien à eux. Ceux de Puy-Saint-André se réunissaient en groupes coté Ouest. Les groupes de chaque village s'installaient de façon identique à leur position géographique.

Le repas était tiré du sac tyrolien, mais avant le casse-croûte, il était de coutume que la municipalité de Puy-Saint-Pierre offre pour l'apéritif, le pastis à la source.

Après le repas, le digestif était également offert et servi aux emplacements respectifs des pèlerins. Tout le monde appréciait le plaisir de manger et de boire en bonne compagnie.

C'est une époque où il n'y avait pas encore le téléphérique du Prorel. Toutes les personnes âgées, tant que leurs forces le permettaient, n’auraient jamais manqué le pèlerinage à Notre Dame. Cet événement est toujours programmé le deuxième dimanche de juillet, une date qui était connue de tous.

Sur ce haut lieu qui domine Briançon et la vallée de la Durance se réunissaient tous les gens des Puys. Adultes et enfants de tous âges aimaient se rencontrer. C'était un jour où les infos des villages pouvaient être diffusées facilement. Il faut imaginer que les nouvelles ne circulaient pas à la vitesse d'aujourd'hui.

Ce jour là, beaucoup de personnes ayant émigré choisissaient volontairement leurs vacances pour "la journée à Notre Dame". Ils retrouvaient ainsi ceux qui étaient restés au pays. Une journée pédestre où les jeunes pouvaient entendre parler le patois qu'ils n'apprenaient plus à l'école, journée de formation en liberté pour apprendre à mieux connaître leurs anciens à travers leur langage naturel qui était en train de disparaître.

Une véritable journée de dévotion, de retrouvailles et d'amitié.

Merci à Jean Laurent BC pour son témoignage.

Eglise Saint André

Article à venir (un jour peut être)

Chapelle Saint Laurent

Située sur la route des combes, la chapelle Saint Laurent a été détruite et reconstruite un peu plus loin de la route en 1976. Sur la photo la plus ancienne, on voit en arrière plan, le petit batiment (reservoir d'eau), toujours présent aujourd'hui qui permet de visualiser l'emplacement de l'ancienne chapelle.

-compressor.jpg)

-compressor.jpg)